Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil, Todavia, 2021, pp.77-80. Publicada, originalmente, na Manchete, de 9/05/1953. Também no livro Pernoite, Martins Fontes/Funarte, 1989, pp. 16-18.

Chegamos ao Rio em 1940, mais para constatar o que contavam do que mesmo para ganhar a vida. Fui morar no edifício Orânia, na Ronald de Carvalho, em Copacabana, com dois amigos do Recife – um médico e outro desenhista. O sr. Fernando Lobo, que chegara uns meses antes, ficou num apartamento do Morro da Viúva, com um casal ligado à sua família. Quando nos encontrávamos, bebíamos nos bares da Lapa, comíamos em restaurantes de tabela moderada, fazíamos planos de sobrevivência e falávamos sempre na possibilidade de termos um apartamento que fosse nosso.

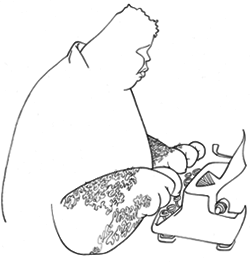

PRIMEIRA – Morava, pacatamente, no edifício Orânia, com dois companheiros, de vida serena, que saíam cedo para trabalhar, e voltavam às nove, dez horas da noite, para conversar 10 minutos e dormir. Uma tarde, eu dormia como um justo quando fui despertado por dois mascarados, que me prendiam os braços e me apertavam o pescoço. O primeiro momento foi de medo e susto, mas logo reconheci Fernando Lobo e Augusto Rodrigues. Saí da cama, fizemos as contas do nosso dinheiro – eram uns 900 mil réis – e fomos beber chope no bar OK, na avenida Atlântica. Bebemos até 8h30 da noite, houve quem nos insultasse, brigamos um pouquinho e voltamos, os três, para o Orânia. Enchemos a banheira até às bordas e resolvemos tomar um banho quente. Acontece, porém, que entramos os três ao mesmo tempo, a banheira ficou vazia e a água se espalhou pelo apartamento todo. Ao mesmo tempo, sentimos aquela vontade de nadar e começamos a nadar no assoalho, com um entusiasmo quase olímpico. O apartamento era pequeno e o aguaceiro, não cabendo nele, caiu na rua, escorrendo pela varanda. Foi um escândalo no edifício. Veio gente bater na porta e batia inutilmente, porque, empolgados com as nossas braçadas, não abríamos a porta para ninguém. Quando menos esperávamos, chegaram os meus dois pacatos companheiros. O páreo acabou ali. O pileque também. E, naquela mesma noite, fiz minha mala e fui para a rua, sem saber em qual cama dormiria.

SEGUNDA – Arranjamos um apartamento no 10º andar no edifício Souza. Aquilo era uma conquista. Tínhamos um telefone, pedíamos laranjada em Mestre Valentim e, pela janela, a Baía de Guanabara entrava que era uma beleza com os seus navios e barcaças, seus raros vasos de guerra e aqueles cargueiros cinzentos, que mugiam dentro da bruma nas tardes de cerração. Nossa vida era espiar o mundo e a janela era tudo. Ficávamos o dia inteiro, pensando em coisas inúteis, falando de saudades que aos poucos morriam, cuspindo nas cabeças da fila do Metro. Passávamos fome, é verdade, mas nunca morremos dela, porque, de madrugada, umas moças do dancing (elas adoravam ouvir nossas conversas) traziam um bule de café com leite e dois sanduíches americanos, carregados na alface. Líamos bastante, porque uma das camas, sem os pés, era montada em quatro pilhas de revistas O Cruzeiro – herança do inquilino anterior – e passávamos horas embevecidos com a leitura dos pés da cama.

Num domingo, às cinco da manhã, o telefone tocou. Era uma mulher com acentuada pronúncia cearense, gosma de bêbado na fala, dizendo-se nossa admiradora e garantindo uma grande semelhança física com Bette Davis. No quinto telefonema, no quinto apelo, dissemos que ela viesse. Bette Davis chegou às 5h20 e pediu uísque. Naquela época, para nós, uísque era exatamente uma palavra estrangeira, sem a mínima realização no copo ou no paladar. Mas não podíamos negar uísque à Bette Davis. Fui ao banheiro, derramei três dedos de álcool num copo, dois dedos de um remédio chamado Anemotrat e perguntei a Fernando se aquilo não era uísque. Ele achou que era. Bette Davis bebeu de uma vez. Em seguida, debruçou-se na janela e começou a gritar: “Socorro! Socorro! Dois homens roubaram meu relógio e estão querendo me matar!” Veio a polícia, veio o dono do prédio, que morava no andar de cima, e veio a ordem de mudança para o dia seguinte, antes do meio-dia. Numa segunda-feira, com a maior dignidade deste mundo, pedimos 11 almoços na pensão Santa Luzia, dissemos que mandassem buscar o dinheiro e as marmitas às duas da tarde, convidamos amigos de Pernambuco, comemos e saímos às 13h30, com as malas num táxi, sem saber em que travesseiro iríamos largar essas cabeças, tão criadoras de encrencas, tão coitadas.

TERCEIRA – Agora é um apartamento térreo, na rua Viveiros de Castro, em Copacabana. Temos geladeira, tapete persa, vitrola, livros, dois telefones. Aquilo tudo era do sr. Lima Cavalcanti, naquele tempo embaixador do Brasil no México. Mas, embora inexplicavelmente, estávamos ali. Com uma semana de Copacabana, éramos donos da conversa de todos os bares da praia. Nossa grande arma de conquista era o samba de improviso e os rapazes se escandalizavam com a nossa rapidez de raciocínio, com a precisão das nossas rimas. Algumas moças independentes – ou pelos menos independentes aos domingos e feriados – nos ofereciam feijoadas, outras nos levavam para andar de automóveis. E íamos vivendo. Uma noite, oferecemos uma festa em casa. Veio muita gente. Uma das moças telefonou para o 2º Distrito, deu o endereço e contou que havia sido raptada. Daí a pouco, veio a polícia, os vizinhos foram ouvidos, nós fomos presos, o apartamento interditado, os tiras disseram horrores de nossas mães honestas e distantes... E à tarde, de táxi, fui do comissariado de Copacabana a um Ita, que já estava desatrancando em 20 minutos, desgostoso mas saudoso do Rio. Recife me pegaria outra vez.