Em 1944, enquanto a maioria dos cearenses arranjava um jeito de emigrar, íamos para o Ceará, ganhar a vida. Naquele tempo, qualquer dinheiro dava, porque o sonho era pequeno e a paz muito grande. Sobrava um ímpeto de adolescente para o trabalho e não havia essa manha de hoje, que nos faz gemer e viver em queixas de fadiga e desamparo. O sol de Fortaleza era poderoso e nos tirava da cama sem cansaço, cheios de crença em um dia novo, sem remorsos, porque a véspera havia sido serena. Nossa moderada existência eram 10 horas de trabalho, uma ou outra sessão de cinema e algumas conversas sensatas de varanda, com projetos de comprar casas pelos institutos, ter muitos filhos, até um dia, sentar, trancar a porta e pedir silêncio para escrever um romance. Os domingos eram enormes e a branca praia de Iracema toda nossa, desde a Ponte Metálica até os confins de Mucuripe, onde as lentas obras do cais do porto mostravam quanto o Ceará é esquecido, quanto os governos e Deus são anticearenses.

Saímos de jangada,com Manoel Pedro, Jerônimo e Tatá ― os que sobraram da aventura cinematográfica de Orson Welles, aqui, na Barra da Tijuca. Sua veleira tinha um nome bonito quase na ponta do mastro: “D. Rosa”. Toda jangada é bonita, mas “D. Rosa” ganhava das outras.

Aqui no Rio ninguém tem a devoção da jangada, ninguém faz conta de sua beleza. No norte, porém, se a gente acorda, escruta o horizonte e não vê uma vela, esse dia vai azarento ou, pelo menos, sem graça. Então, quando amanhece, e a linha dos navios está cheia de velas, é dia de Deus, a alegria e o amor reflorescem em todos os corações. Nortista que volta e chega de navio começa a sentir o que realmente vale, quando os jangadeiros velejam à volta do vapor e alguns pescadores gritam palavras de amizade, acenando hospitalidade, com cavalas e camorins nas mãos.

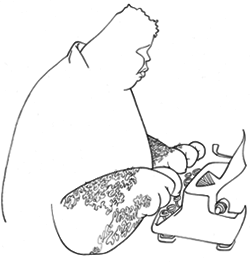

Que um ônibus ou uma ingratidão não me mate antes que eu possa andar de jangada outra vez, ouvindo histórias de coragem no mar, sentado no banco da proa com o rosto molhado, a mente curada e o peito livre do peso das angústias. Sei as jangadas de cor, o nome de cada uma de suas peças. Os paus são seis: duas mimburas, dois bordos e dois meios. A haste, que estica a vela, chama-se retranca e a forquilha, que escora a retranca, tem o nome de espeque.

Saímos de jangada, fazendo linha reta mar adentro, partindo da frente do Jangada Club (casa do milionário Fernando Pinto), navegando uns seis quilômetros na linha do norte. Depois, virávamos à direita e, bordejando, atracávamos em Mucuripe. Ali, a maré sempre foi um remanso e a água, quase parada, era morna e macia como uma piscina. Gostaria de me lembrar do nome de um velhinho de 80 anos, casado com uma moça de 30, que nos vendia cachaça, água de coco, cajus e unhas de caranguejos. Era um tipo 100% cearense, de rosto triangular e pele ressequida. Contava muitas histórias, mas seu assunto predileto era mulher. Certamente, nunca houve 80 anos tão bem conservados, e disto tivemos provas nas confidências da esposa, que já casara antes com moço de 30 e dizia que só viera saber o que era amor nos braços do velho praieiro.

Hoje, os “verdes mares bravios” comeram a praia toda e entraram pela Aldeota adentro. O Ramon, o Jangada, o Praia Club, as casas de veraneio — já não existe mais nada. Também, aquele era um mar impossível. Aos domingos, a média era de 10 a 12 afogamentos.

As lembranças do Ceará são muitas e repletas de saudade. Nossos amigos, poetas e jornalistas, pescadores, fazedores de cajuína, conversadores da Praça do Ferreira, cometeram a sensatez de ficar por lá. De vez em quando, há um que manda um livro, com dedicatória, ou um recado de bem-querer. O sereno e fraterno companheiro João Calmon (este sofre muito os meus desajuizamentos) telegrafa todo santo ano, participando do nascimento de mais um filho. O Ceará, em matéria de “crescei e multiplicai-vos”, é quase uma Índia: os casais mais moderados têm 8 filhos. Outros vão a 20. E dormem em rede.