Everaldino, nome da Bahia, mãos e cabelos de melhor baiano. Encontrá-lo num restaurante da noite, em São Paulo, com ele comer carne e arroz, era uma coisa assim igual a estar no Café das Meninas, em Salvador. Seu ar e sua voz macia baianizavam por completo o salão, onde paulistas friorentos comiam. Contava suas histórias. Saiu da Bahia como taifeiro e foi andar pelo mundo. Várias coisas cometeu pela vida afora, até ser escafandrista no Golfo de Biscaia, trabalhando para um barcaceiro grego que se chamava Papaulus. Sem querer, sem provocar, ficou amante de Maria, mulher de Papaulus, descendente de espanhola e — disse Everaldino — "a dos olhos cinzentos". Não sabe o que o levou para ela: talvez tenha sido o olhar, da cor das tardes chuvosas, da cor dos nevoeiros no mar. Talvez tenha sido a mão macia que lhe afagou a cabeça numa noite de febre. Talvez tenha sido simplesmente a solidão de um baiano exilado, largado por caminhos que só vira em nome — sem sonhá-los — nas aulas de geografia do primeiro ano de ginásio. Não fora, disso tinha certeza, apenas pelo prazer de trair.

Papaulus era um homem grave e vagaroso. Não perguntava nem contava histórias. Um dia, era tarde, viu Maria sair de um abraço do amante e desaparecer no corredor que dava para a cozinha, consertando os cabelos. Sentou, pediu a Everaldino que lhe trouxesse a garrafa de Genebra, começou a beber e avisou que haveria mergulho na manhã seguinte. Everaldino preferiu sair para embriagar-se na rua, em companhia de pescadores seus amigos. Só voltou na hora em que tinham de sair para o mar. Sem dizer nada, foram os dois para o ponto onde seria o mergulho. Teriam que refixar uma boia — avisara o chefe — e, olhando com dureza os olhos do baiano, ajustou-lhe o redondo e feio capacete de escafandrista. Everaldino compreendeu que ia para a morte e sentiu o fundo do mar como um consolo e um descanso, uma punição e uma eternidade. Escorregou, devagar, pelas beiras do barco e sumiu-se. Passaram-se os primeiros minutos, passou o tempo normal de imersão. Poderia ter tocado a campainha, apelado para o perdão do grego, mas não quis. Esperaria a morte, dentro do capacete de ferro. As algas e os peixes eram visões de despedida. E a transparência do verde lhe enchia de beleza o último dos mundos aos seus olhos. Foi quando sentiu um puxavante e, devagar, começou a ascender. Papaulus podia tê-lo deixado morrer e seria ali, sem denúncias, sem punição. Mas não quisera. Trazia o mergulhador outra vez para o barco e, num gesto de grandeza, apertava-lhe a mão (sem sorrir, olhando-o outra vez com dureza) premiando-lhe a coragem de não ter pedido para salvar-se. Everaldino conta que, da praia mesmo, tomou rumo de viagem. Nem fora — embora quisesse tanto — olhar, pela última vez, os olhos cinzentos de Maria. Dali, andando sempre pelo mar, foi ser baterista de uma orquestra cubana, em Singapura. Eram seis músicos e, de cubano mesmo, só havia o pianista, que se chamava Juan de Luca. O maraqueiro era francês, o pistonista italiano e tanto o guitarrista como o rapazote da clarineta eram argentinos. Deixou a orquestra, um ano depois, para aventurar com tráfico de tóxicos, em Lourenço Marques. Everaldino me contava essas coisas mastigando, fazendo pausas como se quisesse gozar cada saudade, rindo de um ou outro pormenor que lhe vinha à lembrança. Por exemplo: Annie, a francesa que vendera toda a roupa de dentro para almoçarem juntos. E lamentava-se: “Não conheço Paris; não passei do Havre”. Dez anos depois, voltava à Bahia como clandestino. As ruas eram as mesmas, a vista do mar, olhada das janelas dos fundos, em um sobrado da rua Chile, também era a mesma: saveiros, barcaças, o Forte de São Marcelo, a rosa dos ventos encravada no ladrilho da Escola de Marinheiros. Mas os amigos, que tinham sido três, tinham ido correr mundo também. Um estava no Rio — soubera — vendendo essência de extrato francês.

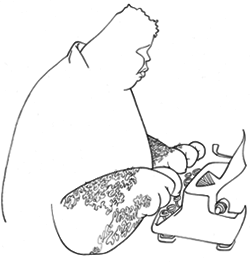

Mais um navio levou Everaldino, de terceira classe, até onde o dinheiro dava: Vitória do Espírito Santo. De lá, para seguir viagem, teve que lutar num circo contra um canguru por 300 mil-réis. Empatou.

Perguntei-lhe, então, de tudo o que tinha feito, de que tinha gostado mais. Respondeu-me que só foi realmente feliz quando era farol de caricaturista, em Roma. Posava, nos cafés, para um jovem italiano chamado Adolpho que sabia fazer seu perfil muito bem-feito. Acabamos de comer. O garçom trazia a nota que, com gorjeta, dava 100 mil-réis. Everaldino fez questão de pagar. Na saída, pediu-me 200 emprestados. Despediu-se e, bem jantado, com crédito no restaurante e 100 mil-réis no bolso, dobrou na esquina da rua Aurora. Fiquei olhando-o, com inveja de um homem vivedor. Alguém bateu no meu ombro e tirou-me do êxtase. Era Dermival Costalima, que chegava em passo vagaroso.