Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp.159-161. Publicada, originalmente, em O Jornal, de 22/02/1964.

Saio pouco e, como todas as pessoas que saem pouco, sinto-me perdido quando estou na rua. Não sei direito por que e para que saí. Não me lembro onde ficam e como se chamam as ruas. As pessoas que encontro, são rostos meus conhecidos, mas não sei como se chamam. Se entro numa loja para comprar, por exemplo, uma camisa, escolho a primeira e me nego a experimentá-la. Volto à rua, sem ter a menor ideia de onde deixei o automóvel. Um dia, completamente esquecido de que tinha um automóvel, voltei de táxi para casa.

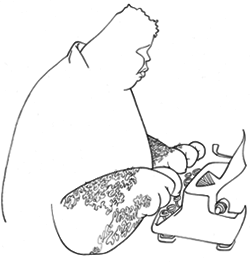

Nunca fui capaz de sair e fazer mais de uma coisa na rua. Se tenho que ir a um médico, vou ao médico e volto para casa. Se tenho que ir a um cinema, vou ao cinema e volto para casa. Não tenho nervos nem organização para ir a um dentista, depois ao alfaiate, depois ao cabeleireiro. A prova é que meu alfaiate vem em casa e meu cabelo, que é pouco, está entregue aos cuidados de minha mulher, que o apara, de dois em dois meses, quando começa a entrar pelos meus ouvidos.

Outra coisa que me faz bem, quando estou na rua e a cabeça tonteia, é entrar num bar, se possível de cadeirinhas na calçada. Gosto de parar no Lucas, que tem um terraço agradável, apesar de estarmos sempre expostos a cantores e músicos populares, que não cantam nem tocam a meu gosto. Outro bar que me melhora a cabeça é o Imperator, modesto (apesar do nome), onde se toma um chope ou vários, em companhia de velhos amigos que chegam de repente. Ciro Monteiro é um. Vejo-o pouco, mas sempre no Imperator, contando histórias que me fazem rir, ou quase chorar, mas sempre uma conversa mansa, de quem não tem medo do futuro nem ciúmes do passado. Ciro nunca me disse que o Brasil vai mal ou que ele, Ciro, estivesse atravessando qualquer crise. Jamais abriu a boca para dizer que Fulano ou Beltrano o perseguia ou que Deus tenha sido, um dia, ruim com ele.

Toma o seu uisquezinho Lumumba, devagar e sem gelo. O amor de sua vida é Lu, sua mulher, mas (frisa) depois do Flamengo:

— Eu digo sempre à Lu: quando eu “me mandar”, você procura o presidente do Flamengo, seja ele quem for, e peça uma bandeira emprestada, para cobrir o caixão.

E continua:

— Você não sabe como eu gosto do Flamengo. A camisa do Nelsinho está comigo, lá em casa. Número 8. Tenho também a camisa de um remador campeão. Se eu viajo, levo as duas camisas comigo. Mas, fora essas duas, que são relíquias, tenho umas dez camisas do Flamengo, compradas. Quando dou um almoço, ofereço uma a cada convidado. Fica todo mundo vestido de Flamengo, comendo e bebendo.

E começa uma história:

Eu gosto do Flamengo, porque quem é Flamengo sabe falar as coisas como elas devem ser faladas. Eu já vi um cara perguntar para o outro: “De que cor é a camisa do Flamengo?”. E outro respondeu: “Rubro-negra e preta”. No Vasco tem gente assim? Uns anos atrás, em Jacarepaguá, estava um crioulo escutando o jogo no rádio. Houve um gol e ouviu-se aquela gritaria. Outro crioulo ia passando e perguntou: “Como é que tá?”. E o do rádio respondeu: “Flamengo, dois a zero, gols de Avaristo e Zé Galo!”.

Uma chuva espessa desabou sobre o mar, que estava cor de chumbo. Depois um relâmpago e aquele trovão. Ciro encolheu-se todo:

— Taí. De trovão eu tenho medo.

O garçom lhe trouxe uma fritada de camarões, que era para esquecer a trovoada. A fritada estava bonita. Pedi uma igual.

Não sei se minha falta de modos, na rua, é velhice, doença ou loucura. Que me lembre, sempre fui assim. Não gosto de andar. Daí meus sapatos durarem seis a sete anos. Agora, se encontro um barzinho de varanda ou de cadeiras na calçada, e se chega Ciro Monteiro, posso ficar horas sem querer voltar para casa, bebendo soda limonada.