Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp.153-156. Publicada, originalmente, em O Globo, de 22/01/1959.

Pedira ao rapazinho do posto que me fechasse cuidadosamente o capô. Dali por diante haveria uma longa reta, e gosto de correr quando viajo sozinho. Faço isso há já muitos anos, por prazer verdadeiro, muito antes de James Dean e Françoise Sagan. A velocidade de um automóvel ao longo de uma reta é, em si, de um romantismo que me faz enorme bem. Peço o máximo ao meu automóvel. E ele me dá o máximo. Seguro-o pelo guidão e sinto que o domino inteiramente. Ao mesmo tempo, começo a fazer parte dele e ele de mim. Pedimos pequeninas coisas um ao outro e nos servimos, mutuamente, do que estamos precisando no curso da estrada. Quanto mais velho e, portanto, mais infeliz for o automóvel, mais me comovo – tanto quanto devo comovê-lo, com as minhas fragilidades e estados d'alma. Não sei de amigo mais íntimo que um automóvel em alta velocidade. Não sei de sentimento de solidariedade maior entre homem e máquina, máquina e homem, ambos gozando o mesmo bem-estar, ambos expostos a igual perigo.

Em Portugal, a caminho de Alcácer, eu dirigia uma máquina Mercedes, nova e de grandes virtudes. Fazia bem tudo que eu lhe pedia. Se lhe pedia uma curva sem sofrer a velocidade, sem relinchos dos pneus, fazia-a muito melhor do que eu estava desejando. Silenciosamente, como se as rodas, apesar de me garantirem a mais perfeita estabilidade, estivessem um centímetro acima do chão. Mas essa Mercedes, se bem que eu a amasse, não me comovia assim como este velho Jaguar, maltratado por vários donos antes de mim, passado por várias cirurgias malfeitas, sobrevivente de todas as judiarias, até chegar às minhas mãos e ao meu amor. Automovelzinho sem sorte! Deixo-o encostado, cuidadosamente encostado, e quando volto, alguém lhe afundou o para-lama ou estourou-lhe um farol. No primeiro dia do nosso conhecimento, um bêbedo da madrugada arrancou-lhe a antena. E talvez o mesmo bêbedo escreveu-lhe um palavrão na pintura. Isto era o de menos, porque o brasileiro, mesmo sem beber, adora escrever palavrões. Não só na pintura dos automóveis como nas paredes, nos muros, nas calçadas (quando o cimento ainda está mole) e nos banheiros públicos. Em outros países, nas tábuas das mesas, é hábito desenharem-se corações entrelaçados e, quase sempre à ponta de faca, escreverem-se nomes de namorados e frases de amor. Aqui, não. Um palavrão a mais nunca é de menos. Em Paquetá, na Pedra da Moreninha, falavam-me em nomes e corações que lá deixaram centenas de namorados, há mais de 30 anos. Faz pouco tempo, quando fui ver a Moreninha, constatei essas relíquias de tão fascinantes histórias. Mas, em traços frescos, não faltavam palavrões e desenhos do pior gosto, alguns com alusões a políticos, mas a maioria dizendo mal de mulher. Brasilidades!

São essas coisas que vou pensando quando viajo sozinho, e uma reta cômoda me tenta a pedir mais ao meu velho e sofrido Jaguar. Não sei por quê, vêm-me inesperados pensamentos da meninice. Nossa casa, em Pontable. As salas amplas. Os sofás e as cadeiras de jacarandá. À noite, nos quartos e nos cantos das salas, farinha queimada para espantar as muriçocas. O cheiro da farinha queimada sinto-o agora. Cheiro bom, porém inútil. Nunca espantou muriçoca nenhuma. No meio da noite, elas sobrevoavam minhas orelhas e tocavam um violino agudíssimo antes da aterragem. Pensava comigo: "Onde irá pousar? Com certeza na testa, porque orelha não tem sangue". E preparava o tapa mortal para o meio da testa. A muriçoca dava mais um revoo e, sem que eu esperasse, picava-me, exatamente na mão que estava pronta para matá-la. Nunca levei a mínima vantagem nas minhas guerras noturnas contra os insetos. Na infância, perdi sempre para as muriçocas e, há alguns anos, num hotel alemão de Aix-la-Chapelle, lutei a noite inteira contra uma pulga. Apenas uma (posso asseverar), talvez a única do hotel. Picava-me o pé e, quando ia procurá-la entre os dedos, recebia uma ferroada nos ombros ou no rosto. De manhã, quando o sol entrou na mansarda, via-a morta, a pulga, entre duas dobras do lençol. Meu sangue a intoxicara.

A velocidade de um automóvel em minhas mãos é qualquer coisa que regula minha identidade comigo mesmo. Se estou dirigindo e meus pensamentos não se desenvolvem com tranquilidade até a beleza, é porque não estou tão íntimo de mim mesmo quanto gostaria de estar. Então, pressiono menos o acelerador. Começo a olhar mais as árvores e a relva das margens. Fazem-me bem os trechos de sombra, na estrada. Ou porque as árvores coparam o caminho, ou foi um morro que escondeu o sol por alguns instantes. As sombras das estradas amansam a alma e arrumam a sala de visitas da nossa casa in- terior. O homem tem uma casa interior, que é sua só.

Outra coisa que me faz bem à tranquilidade é pensar nos inimigos. O tanto que fizeram para que eu os odiasse! Não conseguiram mais que um esquecimento, para mim confor- tável. Como davam trabalho, antes de se declararem inimigos. Ter que suportá-los. Suas conversas inúteis. Usavam de todos os lugares-comuns do sentimento, para provarem-me que eram bons. E aquilo me enfadava. Que mal me fazem as frases de bondade, quando cheiram a álcool! Que maravilha ter certos inimigos e poder contar sempre com sua ausência! Nunca seriam capazes de nos fazer o menor bem ou, sequer, despertar-nos uma emoção, além da tolerância!

Que maravilha este carrinho maltratado, dando tudo de si (140 quilômetros) enquanto a estrada e só esta reta ondulada, lembrando, às vezes, o ventre de uma mulher. Ou, melhor, um corpo despido de mulher deitada, que a gente pudesse contemplar desde a cabeça e enlevar-se ao capricho de cada um dos seus relevos. Pobre de quem ama uma mulher verdadeiramente bonita!

Pedira ao rapazinho do posto que fechasse cuidadosamente o capô. Queria correr e pensar estas coisas da minha solidão. De repente, notei-o mal fechado – o capô. E, no mesmo instante, o vento o despregou dos ferros que o prendiam, jogando-o violentamente contra o para-brisa. Depois, subiu, rolou na estrada que ficou atrás de mim e caiu numa vala. Eu estava vivo. Milagrosamente salvo, porque o vidro, embora se estilhaçasse, impedira que toda aquela ferragem entrasse da boleia adentro e me cortasse a cabeça. Que seria de mim, sem cabeça? Que pensamento levaria de mim, minha cabeça, ao libertar-se para sempre?

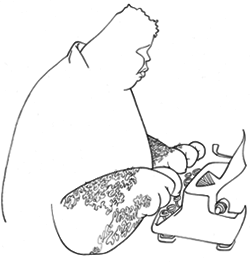

Pensei em deixar o capô na estrada. Continuar sem ele, com o vidro estilhaçado. Mas pensei também que tinha deixado muita coisa para trás... e seguido. Era exatamente a hora de voltar, apanhar o capô, levá-lo comigo, entregá-lo com carro e tudo a um lanterneiro que o reconstituísse. Por que se chama de lanterneiro a um homem que desamassa automóveis?