Tenho três viagens para escolher: andar uns cem metros e tomar um táxi; esperar uns dez minutos pelo lotação; tomar aquele bonde que vem descendo a ladeira com sua cantiga de ferro. Vamos ao bonde. Feliz, neste mundo, de quem ainda pode andar de bonde. Não tenho pressa. Ou, melhor, já é tarde demais para apressar-me.

Acomodo-me num banco vazio, a tarde é clara e quase faz frio. Sinto um começo de paz dentro de mim — a paz dos bondes vazios nos bairros sem comércio. As casas passam, umas de azulejo, outras com jardim na frente, algumas de janelas verdes, numa delas uma moça no sobrado a molhar uma planta. De repente e tão depressa, uma porção de coisas que eu não via há muitos anos: casas de jardim, janelas verdes, moça molhando planta. No bonde, uma mulher de pescoço magro, dois bancos à minha frente, a única viajante além de mim. Pescoço escuro, onde cabelos brancos e amarelos terminam em remoinhos, lembrando cangotes negros de algumas mulheres magras de quando era menino. Via-as assim, nas missas, nas novenas, nos ofícios do mês de Maria. Eram mulheres resignadas, que rezavam muito e que, apesar disso, me davam a impressão de que não iriam para o céu. Porque eram magras. Eu só acreditava o céu para as pessoas gordas, talvez porque minha mãe e minhas tias fossem gordas e eu as tivesse na conta de santas. Agora, esta mulher do bonde me traz tantas lembranças e nas lembranças um bem-estar tão inesperado que, se não parecesse exibicionismo, eu lhe pagaria a passagem.

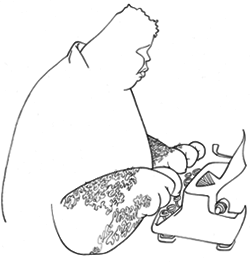

O terraço do engenho, as cheias do Serinhaém e o cercado coberto de água até onde a vista pudesse ir. Os meninotes faziam jangadas de bananeira e lá se iam, água afora, matando a gente de inveja pela sua liberdade. Eram meninos de barrigas enormes e umbigos saltados mas soltos, livres, como todo filho de senhor de engenho tinha vontade de ser. Ficávamos no terraço cumprindo a pena da nossa riqueza. Os carneiros subiam o monte e, lá no aceiro da mata, ficavam berrando até que as águas descessem e o rebanho pudesse voltar ao cercado. Dos bois, ninguém sabia. Via-se ao longe um ou outro, desgarrado; ou vinha um nadando na direção do curral. Nossos carneiros, os que eram de montar ou puxar os carros, nós trazíamos para dentro de casa e dávamos-lhes de comer o milho em nossas mãos, com um carinho que eles jamais entenderam. Nunca houve um menino de engenho que não tivesse o seu carneiro — quase sempre chamado Tomé...

Nós contemplávamos as cheias, do terraço da casa-grande, até o dia se apagar e as muriçocas chegarem para comer-nos as pernas e os braços. Entrávamos, então, para jantar e ouvíamos falar, gravemente, das não sei quantas toneladas de cana perdidas na enchente diluvial. Havia sempre quem chamava atenção para o malfeito das coisas:

— O ano passado foi a seca que comeu a safra. Este ano foi a chuva.

Safra. Palavra que envelheceu quatro gerações acima da minha e, do coração, matou muitos Araújo e alguns Morais. Naquele tempo, não havia infarto mas, com alguma frequência, morria-se de repente. Não havia derrame cerebral, mas ficava-se com um lado esquecido, para o resto da vida. E tudo por causa das apreensões causadas pelas safras.

Na sala grande, iluminada a candeeiros, jantávamos carne-seca, mexida com ovos, farofa de água quente, café e bolacha comum. Pelos cantos da sala, perto das escarradeiras, queimavam-se farinha e estrume para espantar as muriçocas. Não adiantava nada. Vivíamos de pernas encalombadas, durante todos os meses das férias, no engenho.

O bonde para e desce a mulher. Com ela, vão-se essas recordações que, inesperadamente, vieram fazer-me tão boa companhia. A gente nunca espera como e de onde vêm as lembranças. No cangote magro da mulher do bonde, nos remoinhos dos seus cabelos brancos e amarelos, no ar e na luz da tarde, eu andei uns 30 anos para trás e descansei de quase toda a minha escravidão, de minha vida feita de horas e números, onde o dever do êxito me obriga a refugiar-me na esperança de voltar um dia ao chão de nascença e, sobre sua relva, andar de pés descalços.