Fonte: Fonte: Vento vadio, as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp. 81-82. Publicada, originalmente, no Diário Carioca, de 11/11/1953. E no livto O jornal de Antônio Maria, Saga, 1968, pp. 35-37.

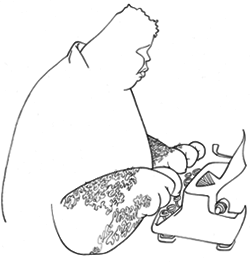

Faltavam uns oito dias para o Carnaval de 1941 e eu entrava, sem paletó, sem moral e sem camisa, segurando as calças com as mãos, num compartimento úmido e fétido da Polícia Central do Rio de Janeiro. Os outros presos batiam samba em latas de goiabada e cantavam uma toada, que dizia: "Aquela que me acompanhava na minha jornada partiu/ Para onde, eu não sei". A água fria, que de dez em dez minutos jogavam na barriga da gente (para acalmar), escorria no cimento lodoso, misturada a feijão, a restos de carne, a urina e fezes. A cadeia estava cheia demais e, ao procurar um cantinho onde pudesse me acocorar, era ameaçado pelos olhares dos que haviam chegado primeiro. Ai de mim se pisasse alguém. Acocorei-me, afinal, entre um mulato e um brancoso e comecei a tomar conhecimento da minha situação. Vi-me só, esquecido, ignorado e inúteis eram todos os bens que pudessem me querer. Minha mãe, coitada, por mais que me amasse, que jeito me daria o seu amor, tão longe ela estava de mim e de minha miséria? Minha namorada, tão aflita que sempre tinha sido em relação às minhas artes, por mais telefonemas que desse, jamais saberia de mim. Meus amigos outra coisa não podiam fazer além de ficar tristes, trancados num apartamento do edifício Andraus, esperando notícias e pedindo a Deus que eu chegasse antes deles. Naquele exato momento, compreendi a grandeza do homem que tem de valer por si mesmo, pela sua dor, pela sua desproteção e, sentindo a imensa coragem dos desvalidos, os meus olhos, que vieram suaves e mansos, se tomaram do mesmo ar de desafio, da mesma arrogância que havia nos olhos dos meus irmãos, assassinos e ladrões. Podia haver o que houvesse e minha dor não teria gemidos, podiam me dar de chicote até eu virar ferida e não diria a ninguém que parasse. Foi quando rangeu o cadeado da porta de grades e disseram meu nome por extenso. O mulato à minha direita palpitou por conta própria: "Acho que vais apanhar". Eu também achava, mas quando me vi no corredor, lado a lado com o guarda que me viera buscar, o destemor era tão grande, o desapego da vida era tão frio e real, que lhe disse já em tom de briga: "Na hora de bater, bata em lugar que mate; ou, então, bata longe". O policial parou de repente e me fez parar também, segurando-me pelo cós das calças. Olhou-me com ódio e eu o olhava com desprezo. Estávamos há cem anos de olhos pregados um no outro, quando veio um guarda de talabarte e perguntou o que era que estava acontecendo. Tirou os olhos de mim e respondeu: "Nada. É o preso que está querendo cigarro". Meteu a mão no bolso e ofereceu cigarros Liberty. Tirei um, botei atrás da orelha e continuamos andando.

Uma hora depois, eu tinha sido solto e estava na rua, sem saber que caminho ia tomar. Por um desses raros e importantes acasos da era de Filinto Müller, ninguém tinha me batido. Então, o mesmo guarda, que eu pensei que fosse um mau sujeito, estava me esperando na esquina. Disse que, de outra vez, eu fosse menos valente e, quando soube que eu morava em Copacabana, deu-me vinte mil réis para ir de táxi. Tinha sotaque de pernambucano.