Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp. 258-260. Publicada, originalmente, na Manchete, de 14/02/1953.

Subindo o Silvestre, a gente não foge apenas do calor da planície carioca, mas de uma porção de cores e cheiros. Vai-se ladeira acima com inveja de quem mora naquelas casas integrais, definidas — algumas são pensões de estrangeiros —, onde deve ser muito bom ser só e triste por alguns dias, sem o amarelo das carrocinhas de sorvete, o vermelho das geladeiras de Coca-Cola, o azul-látex dos maiôs e os cheiros renitentes de óleo, gasolina, pizzaria, fritura, água sanitária, ar-condicionado e maré. Não faz mal se, debruçadas nos janelões ou sentadas nos muros dos jardins, as mulheres são mais gordas, usam echarpes e meias soquetes. Não tem importância o silêncio apreensivo de homens sisudos, que não sentem obrigação de ir à praia, ao futebol, tomar chope, mascar chicletes, usar alpercatas, blusões por fora das calças. É gente parada ou caminhando devagar, que dormirá depois de um copo de leite, ouvindo Mozart numa estação de ondas curtas, com perfume de jasmins pela janela. O bondinho de bitola estreita àquelas alturas sereno, sem um caso entre o condutor e o passageiro, e ambos me dizem “até amanhã” cordialmente, graças ao ar que respiram.

Quem tem um filho de olho azul, uma namorada recente ou amigos em trânsito, tire um sábado e vá subindo esta ladeira. De vez em quando, pare, dê uma espiada sobre o Rio de Janeiro e veja como ele é cheio de truques, lá embaixo. O mar, a lagoa, o estádio municipal — tudo é truque, até as favelas, que são mantidas pela prefeitura, para que os sambistas possam fazer “Lata d'água na cabeça”, “Barracão” e outras cantigas, desde o “Chão de estrelas”, de Orestes.

Ninguém resiste ao Hotel das Paineiras, com a sua cor de icterícia, suas telhas lodosas (que denunciam goteiras), seu silêncio. É uma construção tão casa que de hotel só tem a fama. A sala imensa do térreo é o restaurante. As mesas estão forradas para o jantar e, em cada uma delas, há um vidro de remédio. Um hóspede não se incomoda que os outros saibam que ele sofre do fígado, dos rins ou do estômago. Em cima, o assoalho é de longas tábuas e faz música, gemendo, quando a gente pisa. A diária atual é de 150 cruzeiros por pessoa, com a comida paga por fora. À direita de quem entra, o bar, onde moças sem pancake tomam chá nas pontas dos dedos, mastigando com cuidado para não incomodar o vizinho com o barulho da torrada, família de quatro pessoas faz sua mesinha de buraco e o homem do boné bebe conhaque. Daqui, veem-se a curva de caminho que se some na Niemeyer, o Leblon, Ipanema e as ilhas Cagarras. Vê-se toda a pista do Jóquei Clube e, com um binóculo, um rádio e um telefonema ao bookmaker, fazem-se acumuladas, bettings, duplas e placês. Na época do Grande Prêmio Brasil, a varanda está cheia e a féria do concessionário do bar é mais gorda. Depois, o dia acaba e o Hotel das Paineiras sagra-se mais uma vez como o único lugar do mundo onde, realmente, não acontece nada. Ninguém para aqui sem o firme propósito de voltar, um dia, e passar duas semanas posto em sossego neste canto em cujo portão jamais buzinou uma vaca leiteira.

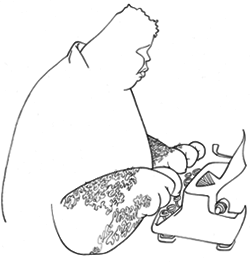

Chegamos. O Cristo do Corcovado não é mais cartão-postal. Uma porção de lembranças. Nossos parentes posaram para aquela fotografia de lambe-lambe, tirada de cima para baixo, mal desceram do bondinho. Minha namorada de 1940 veio pela minha mão, recomendou que eu não aceitasse o jogo das três cartinhas e comeu uma maçã. Tinha o olhar de quem perdeu um brinco — falava olhando para o chão, em volta de si — e era assim que sabia dizer suas ternuras. Debruçados, todos pensamos, vagamente, em suicídio e, de várias maneiras, dissemos que o Rio era a cidade mais bonita do mundo. Vendedores de frutas e de cartões-postais pleitearam nosso dinheiro. Posamos para o cortador de silhueta e tu ficaste parecida com a Carmen Miranda. O detalhe engraçado destas silhuetas são os nossos cílios, onde o artista capricha tanto. O homem gordo, com um quisto em cada cotovelo, veio repetir que mora aqui há 17 anos, sem nunca ter descido. Sua dignidade é tanta que a gente não se arrisca a lhe dar 10 mil-réis. Aqui, esquecem-se as ingratidões, a ronda do câncer, as promissórias e suas datas de vencimento. Ninguém virá dizer que o telefone está chamando, nem haverá o garçom que cobra o couvert pelo que vimos e sentimos. É possível até que, como na Modinha de Bandeira e Ovalle, “uma ternura singular palpite em cada coração”. É uma pena ter que descer, mas, se não há outro jeito, vamos todos para a varanda de Ovalle, de onde, um dia, cairá uma estatueta de 30 quilos e matará uma pessoa, na avenida Atlântica. O uísque é irlandês, mas Danny Kaye também é. Só aqui é possível conversar sobre “dez saudades diferentes” e ouvir que o Brasil é salvo, todos os anos, pelo Carnaval, “porque o Carnaval é a única forma de combate à prostituição”. O violão de Ovalle é canhoto e sola um improviso seresteiro. Quem desce do Corcovado, antes de voltar à realidade, deve ficar umas horas nesta varanda.