Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil, Todavia, 2021, pp. 367-369. Publicada, originalmente, no jornal Última Hora, de 20/12/1960.

Perdi o gosto do futebol no dia em que Ghiggia fez aquele gol da Copa do Mundo, em 1950. Narrávamos o jogo, eu e Ari Barroso, cada um com um selecionado. O meu era o uruguaio. Senti a desgraça prenunciar-se quando Bigode falhou e não mais duvidei dela, ao ver o becão Juvenal imóvel, de pernas abertas, tirando a visão de Barbosa. Ghiggia não andou mais que duas jardas e chutou seco, no canto.

Guardei, por muito tempo, a gravação desse gol. Minha voz grave, arrastada, seguindo a bola e os passos do ataque uruguaio, até a fatalidade. Depois a palavra curta e seca, dita com amargura: “Gol”... E um longo espaço sem som, até a leitura de um anúncio.

Ainda continuei dois anos, mas o futebol era um emprego e a ida para o estádio um caminho tedioso. Duravam séculos os 90 minutos de qualquer partida. Larguei tudo. Envelhecera.

Ontem, voltei ao Maracanã. Não pensei que o espetáculo me agradasse tanto, desde sua preparação. Os foguetes, os balões, o povo. O povo, mais que tudo, naquilo que é o seu maior e mais completo bem-estar: o futebol. Mais que o Carnaval. O homem das gerais, de chapéu e blusão, vivia o máximo da felicidade. Ali estava esquecido de todas as suas limitações, de toda sua pobreza. Era livre e descuidado e não tinha mais que um coração feliz e uma mente sem memória. Nada de passado. Nada de futuro. A vida era aquele momento. O mundo não estava embaixo de seus pés, nem em volta de si. O mundo era cada um e, dentro de cada um, havia um universo à parte. Viria a realidade, depois, no último apito do juiz. O juiz, não encerra, simplesmente, uma partida de futebol. Interrompe, bruscamente, o estado de graça do homem das gerais. Sai, o homem de blusão e chapéu pelo portão do estádio, passo a passo, de lotação, de trem, de ônibus, chegará em tempo ao encontro da realidade. A realidade espera até que o homem volte do futebol. Mesmo que ele se demore pelo caminho para ver se escapa, ela espera. Ficará com ele a semana toda e o deixará no outro domingo, se houver outro futebol que valha a pena.

Quando o América entrou em campo, descobri, com surpresa, que eu era América. Tanto quanto fui Sport, no Recife. Mais do que fora Vasco, quando aqui cheguei, por amizade a Ademir. E o que me agradava no América, além do sangue das camisas luzindo ao sol, era aquele ímpeto amadorístico que a gente só encontra nos clubes pobres, de jogadores que ganham pouco. Aquela coragem de correr atrás da bola o tempo inteiro. O Fluminense fazia o seu recuo tático, cientificamente planejado por Zezé Moreira. O América ia para a frente, de coração. Para a frente e para trás. O sistema era simples: ganhar. O único sistema que os técnicos catedráticos desprezam.

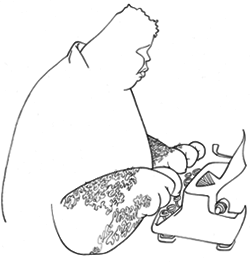

O magnífico arqueiro Ari era um espetáculo à parte. Como um trapezista. Como um solista elástico de balé. Quando segurava a bola, seus dedos pareciam ter ventosas — não largava mais. Em um lance, mudou no ar a direção do salto, contorceu-se no ar e salvou um gol certo no ângulo esquerdo do seu reduto. Tudo belo e emocionante. Um espetáculo da alma e do corpo, onde havia mais espírito que homens, bola, relva, traves e chuteiras.

Mas está provado que o homem gosta, viciosamente, de sofrer. Passado o susto da alegria, como se a alegria o incomodasse, ou como se o medo de perdê-la o apavorasse, ele apressa-se em voltar correndo para sua tristeza. Sua confortável agonia, que lhe dá uma estranha sensação de estabilidade.

Vejam o que aconteceu. Acabado o jogo, quando o time do América vestiu as faixas e correu o campo inteiro, quando grande parte do público já saíra do estádio, quando os refletores se apagaram, um homem subiu numa cadeira e gritou na voz mais triste deste mundo:

— América! Vamos para o bi!

Era o retrato vivo do sofredor irremediável. A alegria de ser campeão, embora não houvesse acabado, já o incomodava. E ele já precisava sofrer. Tinha tudo e queria mais. E nesse mais que ele queria, o bicampeonato, recomeçava o seu sofrimento. Desejar, esperar, demandar... até o bi. No dia da alegria do bi, subiria noutra cadeira e gritaria com a mesma voz:

— América! Vamos para o tri!

É por isso que, quando se vê uma pessoa muito triste, não se deve dizer nada. A tristeza mais aguda tem, por exemplo, um grande consolo — o de se estar certo de que nada irá piorar. O de se poder perguntar com altivez: “Então a dor é só isto?”.