Fonte: Linhas tortas, São Paulo, Martins, 1962, pp. 14-17. Publicada, originalmente, no Jornal de Alagoas, de março de 1915.

Os antigos religiosos fanáticos que transformavam em estrebarias os templos de seus adversários, que escreviam injúrias nas paredes das igrejas, que misturavam aos ossos de santos carcaças de animais não desapareceram da Terra sem que deixassem a certos homens de hoje uma herança de ódio, de intolerância, de todos os sentimentos torpes que determinam vinganças mesquinhas.

Há crimes que se atenuam por serem perpetrados em circunstâncias especiais, por serem exigidos por necessidades extremas. Compreende-se que em época de perturbações sociais, se deite abaixo uma catedral a tiros de canhão. Compreende-se que se sacrifiquem cidades e se despovoem regiões, que se aniquilem povos e se devastem estados... Aliás todos esses morticínios e danos justificam-se perfeitamente pelos que dizem que a guerra é indispensável para estabelecer o equilíbrio das nações.

Mas o que se não compreende é que uma chusma de criaturas mais ou menos civilizadas se possa comprazer friamente em inutilizar uma obra de arte que a gente admira.

Vem isto a propósito do apedrejamento e da destruição do monumento de Eça de Queiroz, em Lisboa.

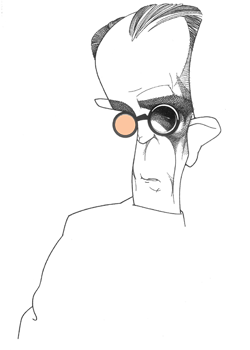

Nunca ninguém pensou talvez que em Portugal houvesse homens capazes de cometer semelhante atentado, atentado que a nossos olhos tem quase as proporções de um sacrilégio. Lá e aqui, movidos por um sentimento extraordinário, sentem-se todos os indivíduos que leem irresistivelmente fascinados por aquela figura simpática que, com seu eterno sorriso sarcástico nos lábios, parece zombar de tudo, perscrutando todos os ridículos dos homens com seu inseparável monóculo.

Ele não é somente o escritor mais querido dos dois países, é uma individualidade à parte, adorada, idolatrada. Temos para com ele uma admiração que chega às raias do fanatismo.

Seus personagens não são, por assim dizer, entidades fictícias, criações de um cérebro humano, são indivíduos que vivem ao nosso lado, que têm os nossos defeitos e as nossas virtudes, que palestram conosco e nos transmitem ideias mais ou menos iguais às nossas.

Quantas vezes nos não aconteceu julgar distinguir ao longe, na agitação da via pública, o fáeton de Carlos da Maia ou a escandalosa peliça do Eça!

Quantos ambiciosos como aquele Julião Zuzarte não lutam penosamente pela vida, amaldiçoando a sorte e invejando secretamente os que conseguem vencer!

Que enorme quantidade de Raposos, de Zé Fernandes, de Dâmasos, de conselheiros Acácios e de Ramires não há neste mundo!

Quem, entrando em uma pensão modesta, não julgou alguma vez mover pelos corredores o volumoso corpo da D. Augusta? Quem não divisou ainda, através de uma porta meio aberta, a figura do Teodoro, magro, corcunda, sentado em uma cama, seu arcaico romance comprado na feira da Ladra sobre a mesa, conversando com o diabo?

Todos esses tipos são nossos companheiros, nossos amigos.

Falamos todos os dias com eles — ordinariamente a rir, poucas vezes sérios, quase nunca a chorar.

Eça é grande em tudo — na forma própria, única, estupendamente original, de dizer as coisas; na maneira de descrever a sociedade, estudando de preferência os seus lados grotescos, ridicularizando-a, caricaturando-a; na arte com que nos sabe transportar do burlesco ao dramático, da amenidade de uma palestra entre íntimos às paisagens de Cintra, dos salões de Paris às serras de Tormes, das práticas devotas de uma velha casa cheia de padres à Jerusalém do tempo de Jesus.

Pouco importa que tenha defeitos.

Por grandes que estes sejam, nunca chegarão a macular a obra extraordinária daquele homem ridente que zombava de tudo e não largava o monóculo.

Dizem que ele foi o mais estrangeiro de todos os escritores portugueses e o que mais prejuízo causou à língua, deturpando-a com galicismos, que nós imitamos pedantescamente. Acusam-no também de ter sido um mau psicólogo, que exagerava os tipos que imaginava.

Mas, apesar de todas as censuras, ele será sempre o grande Eça, o Eça que nos encanta, incomparável, deliciosamente espirituoso.

Confesso ingenuamente que às vezes cheguei a perguntar a mim mesmo se não haveria em Lisboa, junto ao grupo que representava a “verdade” velada pelo “manto diáfano da fantasia”, algum templo de mármore onde sacerdotes inteligentes oficiassem, prestando culto à memória do grande ímpio. Supunha que lá, aquele monstro de ironia tivesse mais ou menos as proporções de um dos antigos reformadores religiosos que a humanidade venera.

Enganei-me.

Eça tinha um monumento em Lisboa, um monumento que era um primor de escultura. Essa obra de arte foi apedrejada, derribada, destruída.

Por quem? Não consta que haja aparecido por lá alguma horda de selvagens africanos. São portugueses os que a destruíram.

Por quê?

Quem sabe lá! Esse lamentável retrocesso aos velhos tempos da invasão dos bárbaros deixa a gente em assombro.

Eça era um ateu, um homem que não respeitava nada, que não tomava as coisas a sério. Pintou ministros estúpidos, padres devassos, jornalistas vendidos, condessas adúlteras; escarneceu a literatura de sua pátria, a política, as respeitáveis cinzas dos brutos e gloriosos antepassados dos vencedores dos mouros; troçou a burguesia, a religião, o hino da carta.

Teve inimigos. Havia gente que lhe não perdoava a audácia, os sarcasmos, o monóculo faiscante.

Parece que agora essa gente quis desforrar de todos os vexames que o impiedoso herege lhe causou.

E vingou-se, embora a vingança tenha sido extemporânea.

Mas vingou-se numa fúria de besta, resfolegou, empinou-se, soltou um guincho e atirou um coice à memória de Eça.