A amizade de Di Cavalcanti

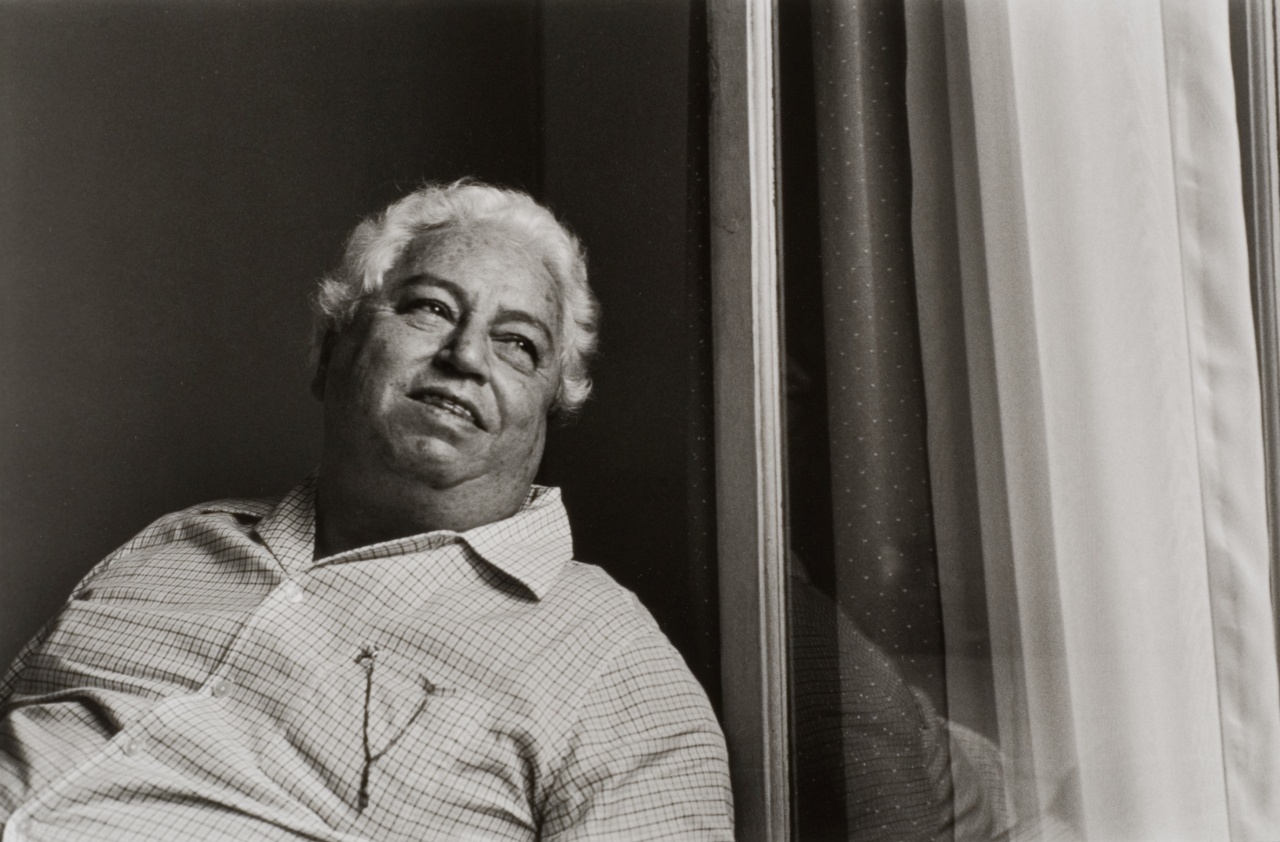

Emiliano Di Cavalcanti, pintor brasileiro, Paris-França, 1967. Foto de Alécio de Andrade/ Acervo Instituto Moreira Salles.

No apartamento de Fernando Sabino, em Copacabana, um leitão assado era oferecido em homenagem ao poeta Pablo Neruda, de passagem pelo Brasil. O primeiro convidado a chegar foi o pintor Di Cavalcanti, que tão logo se acomodou numa poltrona enquanto secava a testa com um lenço, disse sorridente: “Me aconteceu hoje uma coisa extraordinária”. E a coisa era esta: numa festinha na véspera, Di paquerara uma senhora argentina e os dois marcaram um encontro para o dia seguinte, na praia. Como ela não conhecia quase nada do Rio de Janeiro, não sabia precisar em que altura estaria. Tudo o que podia dar era uma pista de suas vestes: um maiô blanco por delante e colorado por detrás. E assim, o “gordo e lépido” apaixonado seguiu em peregrinação, do Posto 3 ao 4, à procura da banhista portenha, olhando todas as moças por delante e por detrás.

Contada por Di Cavalcanti, capaz de fazer os amigos chorarem de rir com a mais banal anedota, a trama certamente era mais engraçada. Em suas mãos, as mesmas que pintaram telas e painéis tão fundamentais para a arte brasileira, qualquer história virava uma coisa extraordinária. Certa vez, Rubem Braga ouviu o relato de um professor que jurava ter viajado de disco voador com marcianos. Disse o Braga: “Eu acredito; só que o professor não soube contar direito sua aventura; o Di contando uma viagem na barca de Niterói é cem vezes mais interessante”.

O relato está em “Di Cavalcanti, painel do Brasil” – um texto de Paulo Mendes Campos muito mais perfil do que crônica, mas que evoca tão bem a personalidade extraordinária do pintor que achamos por bem incluir nesta homenagem. Modernista da linha de frente, Di frequentava as rodas de música, de samba, as mesas da literatura, as boates, o Carnaval e todas as manifestações da cultura popular. Interessado na vida do Brasil real, retratou como ninguém o povo e as ruas, a favela e o operário, as mulheres negras. Por conta desse trânsito amplo, foi amigo de muitos cronistas, que com frequência o citavam e o usavam como personagem – um movimento natural, dada sua particularidade cativante.

Continua Paulo Mendes Campos: “Di Cavalcanti, de fato, é redondo: está equidistante de todos os acontecimentos; é intemporal; dá intimidade a tudo e a todos, capaz de passar uma tarde percorrendo a alma de uma cartomante do Irajá ou papeando com Jean-Paul Sartre”, cujos olhos estrábicos, aliás, brilharam ao presenciar o pintor dando acabamento a um grande mural para um edifício de Brasília – este, sorte a nossa, não sofreu a ira descabida de punhais recentes.

Em visita ao apartamento de Di, ao contrário do esperado, Paulo notou que quase não havia quadros na parede – só uns poucos, em geral de primitivos brasileiros, pelos quais se encantava, mas nenhum de sua própria lavra. Sua verdadeira paixão não era a tela, mas o livro. Tinha uma biblioteca “de dar inveja ao mais rico e requintado bibliófilo”, com livros “religiosamente encadernados e arrumados em preciosos armários, coleções completas de autores prediletos, revistas raras arrumadas com um carinho de solteirona por seus guardados”. Além de grande leitor, Di também foi escritor. Publicou suas memórias em prosa e praticou versos com modéstia, mas o suficiente para ser integrado à Antologia dos poetas brasileiros bissextos contemporâneos, organizada por Manuel Bandeira em 1946.

O artista era um homem “inesperado, caloroso, fantasioso, agudo, capaz de chorar, capaz de chorar pra valer” e “amigo de milhares de pessoas de todas as raças de todas as partes do mundo” – inclusive de Antônio Maria, como não poderia deixar de ser. Di foi talvez o maior entusiasta da literatura de Maria, sempre insistindo que organizasse suas crônicas em livro, o que nunca aconteceu. Juntos, viajaram bastante a Paris, onde o pintor morou por vários períodos – um deles, de 1936 a 1940, para fugir da perseguição política no Brasil, depois de ter sido preso pela segunda vez.

Maria gostava de tratá-lo por seu primeiro nome, Emiliano. Em comemoração aos 66 anos do amigo, deu-lhe uma garrafa de uísque e a carinhosa crônica “Aniversário de Emiliano”, em que dizia gostar “muito de Emiliano, de sua arte, de sua inteligência, de sua cultura e de sua juventude. É um homem que não cede ao menor e ao pior em nenhum momento da vida”. “Além disso, é, como eu disse”, continua Maria, “um homem que chora, se sente com razão. Já o vi em todas as alegrias e em todas as desgraças. Num caso e noutro, sua felicidade estava intacta. Sua constante felicidade, que independe de sua alegria e de sua dor”.

Os dois conversavam muito por telefone. Di ligava “muitas vezes por dia, em vários estados de espírito”, para falar sobre qualquer coisa, como conta o cronista em “Di Cavalcanti e o mar”. Dispensava alôs e preferia continuar “uma conversa que nunca houve”, engatando in medias res: “Bem, nisso chegou uma amiga minha, de nome Fran-ci-ne (pronuncia silabando os nomes próprios femininos), cuja avó foi amante de Zola...”.

Di costurava assuntos variados com intermitências curtas. Sua única pontuação parecia ser a vírgula. Costumava terminar algumas frases com um “hein” característico que servia de deixa para recuperar o fôlego. De maneira caótica e em horários imprevistos, podia chamar de repente. Numa certa manhã de domingo, por exemplo, Antônio Maria não esperava atender o telefone e ouvir logo uma declaração de ódio à serra da Mantiqueira: “Bem, como você sabe, a natureza é uma coisa estúpida e eu detesto quem me diz que Campos do Jordão é lindo, hein (respirou)... Quando eu vejo a natureza, minha vontade é destruí-la”.

De tudo que escrevera na vida, Maria disse que só teria coragem de publicar quatro versinhos, “perfeitos” porque trazem em si toda “a angústia das origens noturnas”, embora ninguém entendesse muito bem. Deveriam ser cantados em ritmo de “Ninguém me ama”: “Emiliano/ Emiliquer/ Emilichama/ Di Cavalcanti”.