O resto é aflição de espírito

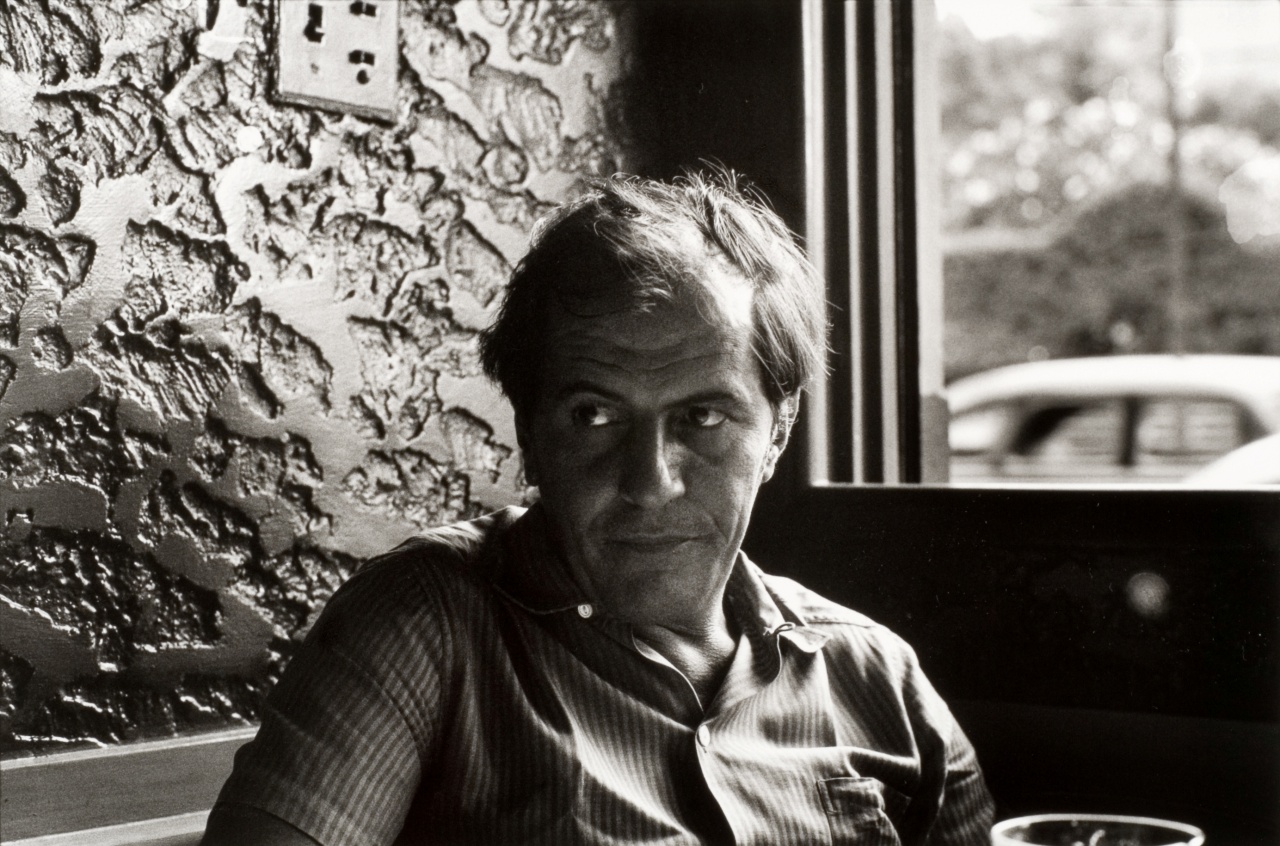

Paulo Mendes Campos, Rio de Janeiro-RJ, 1964. Foto de Alécio de Andrade/ Acervo Instituto Moreira Salles.

É possível conciliar ceticismo e lirismo? O ceticismo descrê, desconfia; o lirismo crê e frequentemente confia demais. Na formidável prosa de Paulo Mendes Campos, ceticismo e lirismo são gumes do mesmo punhal, que fere fundo ou desbasta macio, dependendo do paradeiro da crônica. O niilismo o faria opaco. O pessimismo, enfadonho. Ceticismo não tem contraindicações literárias. “São seis os elementos: ar, terra, fogo, água, sexo e morte. Não, são sete: e lirismo.” A definição reafirma o compromisso fundamental com a poesia. Nas fúria dos elementos os sinais vez por outra estão trocados. O lirismo é cortante e o ceticismo sutura “desregramentos do espírito” que ele diz ter herdado do avô português. Seria simplificar demais reduzi-lo ao ceticismo e ao lirismo, mas é impossível decifrar sua originalidade sem partir dessas cores primárias para desvendar essa peculiar paleta literária, que ainda conta com indispensáveis tons de bom humor.

A degenerescência pegajosa e o apego a súmulas aforísticas comprometeram ao longo do tempo a reputação da prosa poética, mas na literatura brasileira ela alcançou culminâncias com Paulo Mendes Campos. Com horror a vulgaridade e invejáveis recursos vocabulares, sua pontaria lírica era de alta precisão. É ela que faz impressionante aparição em “O amor acaba”, inventário de rupturas do amor que vai das dores imanentes a perturbações fortuitas. O amor acaba “em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto do que desejo”; “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores”; “nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada”. O amor também acaba “na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada à alegria póstuma, que não veio” ou “entre frisos de alumínio e espelhos monótonos”.

A contundência de versos encadeados em prosa devolve ao gênero força genuína. Remete para a história dos melhores poemas em prosa que na era moderna descendem de Charles Baudelaire. No cenário brasileiro também freqüentado por Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade em suas encarnações de cronistas, Paulo conseguiu um lugar singular, infenso a surtos de diabetes que acometeram o gênero. E não que o gênero, em seu melhor estilo, seja cativo dos poetas. Sándor Márai foi um grande prosador da literatura húngara do século XX. Em um trecho de seu romance Divórcio em Buda ele atira no mesmo alvo de Paulo, o fim do amor, e diz: “Quem poderia fotografar, registrar, tatear o instante em que algo se rompe entre duas pessoas... Quando aconteceu? De noite, enquanto dormíamos? No almoço enquanto comíamos?... Ou muito tempo atrás, apenas não percebemos? E continuamos a viver, a dormir juntos, a procurar a mão do outro, o olhar do outro, como bonecos animados que continuam a se movimentar ruidosamente por um tempo, mesmo estando a mola de seu mecanismo quebrada”.

No ano em que foi publicada (1964), a crônica “O amor acaba” provocou reações imediatas. Uma semana depois José Carlos Oliveira escreveu no Jornal do Brasil a crônica “O amor começa”. Dizia a réplica: “... e se, uma noite, numa festa, embriagada mais pelos sentimentos contraditórios que lutam em seu coração do que a quantidade de uísque que se permitiu beber, se ela se põe a dizer coisas incompreensíveis em inglês, então as tuas suspeitas tinham fundamento: ao menos para ela o amor começou”. É prosa espichada contraposta à economia poética, tentando mostrar que, como a gratuidade da existência, o amor começa “obedecendo a mesma lei que o liquida... que, de quatro milhões em quatro milhões de anos, uma quantidade dada de fogo se congela em bolas autônomas, que rolarão durante algum tempo ao redor de um eixo proposto por ninguém e para nada”.

Eram tempos em que a crônica, gênero visto como ligeiro e contingente, se permitia devaneios existenciais. Nesse elenco de cronistas, Paulo Mendes Campos fazia diferença, mesmo ao lado de gigantes como Rubem Braga e de cultores assíduos como Fernando Sabino, Antônio Maria e Carlos Drummond de Andrade, e ocasionais como Manuel Bandeira e Clarice Lispector. Bandeira dizia que o melhor de Rubem Braga era quando ele não tinha assunto. Paulo Mendes Campos em geral tinha assunto. Não que lhe faltassem atributos para escavar transcendências no que se enxergava na era pré-Braga apenas como trivialidades. Vide a crônica “Meu reino por um pente”. Mas em geral trocava o sonho pela realidade, o mundano pelo abissal. “O mundo não é divertido, afortunadamente”, escreveu em sua “Declaração de males”. “Somos os chatos da Via Láctea”, e foi ainda mais longe em “Prosa primitiva”: “O mundo está cheio de nossa moral infectada... Não demos certo”. Aos 23 anos já tratava sua geração como “uma geração perdida”.

Perdida para a hipótese de Deus – “se eu acreditasse em Deus precisaria urgentemente falar com ele”, zombava da própria empedernida incredulidade. Perdida para um utopia brasileira. Viu a Belo Horizonte de sua juventude perder a inocência, a voragem urbana embrutecer o Rio de Janeiro, o paroxismo tardio do modernismo consumar Brasília. Perdida também para o álcool que arruinou mentes e fígados em mesas de bar. Mas entenda-se: sua questão com o álcool não era o álcool mas com as ansiedades humanas, das mais insidiosas às mais produtivas. “O homem bebe como o poeta escreve seus versos, o compositor faz uma sonata, o místico sai arrebatado pelas janelas do claustro, o adolescente adora cinema, o fiel se confessa, o neurótico busca o analista”, registrou em “Por que bebemos tanto assim?”, que também poderia se chamar “Por que nos drogamos tanto assim?” ou “Por que comemos tanto assim?”. E concluía: “O uísque não me interessa, o que me interessa é a criatura humana, esta pobre e arrogante criatura já confrangida por um destino obscuro”. Tomou lições de abismo nos bares. Conheceu toda a estirpe de bêbados, os “sentimentaloides, untuosos, agressivos, prolixos, confidenciais, pedantes, questionadores, inoportunos, monocórdios, babugentos, ressentidos etc.”.

Por sua temática muitas crônicas de Paulo Mendes Campos seriam classificadas como essays no figurino anglo-saxão, um padrão que conheceu esplendor em Thomas de Quincey, explodiu em mordacidade com Max Beerbohm, ganhou musculatura com Geroge Orwell, sabor especial com E. B. White e contuntência com H.L. Mencken. O gênero não morreu, embora hoje umas tantas vezes se repita como farsa. Está vivo em Louis Menand, que devolve à tona fluida erudição, ou em Janet Malcolm quando ela fuça fraquezas da existência com vívidas informações e observações que espicaçam o leitor e produzem algum desconforto. Escrevendo sobre dilemas humanos ou sobre seu fornido repertório de leituras de ficção, que vai de Ronsard a Joseph Conrad, Paulo Mendes Campos produzia essays, sem método, sem notas de pé de página, sem maiores estofos teóricos. E fazia isso em textos prodigiosamente breves publicados em jornais (Diário Carioca e Jornal do Brasil, sobretudo) e revista (o grosso de sua produção ocupou as páginas da Manchete).

Curioso é que a lapidação desse estilo raro e tão particular é fruto de enorme esforço pessoal e formação errática. Paulo Mendes Campos nasceu em Belo Horizonte às duas horas da tarde do dia 28 de fevereiro de 1922. Veio à luz com os vagidos da Semana de Arte Moderna e por pouco não foi bissexto. Dos nove irmãos era um dos cinco homens. Estudou dois anos de Odontologia, um pouco de Direito, outro tanto de Veterinária. Fracassou na tentativa de ser aviador. Diploma mesmo, gostava de brincar, só teve o de datilografia. Ainda assim escrevia muito à mão. Em seu acervo há 53 cadernos que contêm de rascunhos de crônicas a elucubrações sobre palavras. “Devia ter estudado filologia”, disse quando já tinha passado dos cinquenta. Publicou 15 livros. O último, Trinca de copas, em 1984. Quase todos eram compilações temporais que periodicamente reproduziam suas melhores peças. A simples republicação dos títulos originais nos privaria da ideia de que teve muitas facetas. Escreveu de poemas em prosa a crônicas esportivas, passando por crônicas de puro humor, e ainda por outras que enxergavam estranhezas do Brasil com fina argúcia.

Sempre fica no ar a pergunta: Por que não há mais crônicas como as de Paulo Mendes Campos? Qualquer saudosismo intoxicaria a resposta com o que todo saudosismo tem de pior: a ideia de que tudo no passado era melhor. Que o país com analfabetismo e ignorância calamitosos era mais inteligente. Que a vida era mais amena. Que as mulheres eram mais tentadoras. Que havia uma supremacia dos destilados escoceses sobre a pedanteria dos vinhos. Paulo Mendes Campos seria o primeiro a insurgir contra respostas automáticas e simplificadoras. Em tom de parábola repetiria que nada do que é humano lhe é estranho, exceto a gratuita e simplória “alegria de viver”. Favor não confundir ceticismo com infelicidade. Em “Na praia” fica muito claro que ele sabe o que é felicidade “...mereço este dia de praia e sol, fechado por algum tempo nesta felicidade feita de egoísmo orgânico. Hoje eu não sofreria nem por mim mesmo. Nosso destino é morrer. Mas é também nascer. O resto é aflição de espírito”. De tempos em tempos, e em qualquer tempo, há florações de talentos. Paulo Mendes Campos contribuiu enormemente – e não sozinho – para conferir à crônica, gênero classificado como menor, estatuto literário. Mas eis uma verdade que ainda é dita no mundo das letras com rara convicção.

Fonte: O amor acaba: crônicas líricas e existenciais, Companhia das Letras, 2013, ("Apresentação").

***

Flávio Pinheiro nasceu em 4 de novembro de 1947. Como jornalista fez carreira brilhante na revista Veja, no jornal O Estado de S. Paulo, e no Suplemento Cultural do Jornal do Brasil, o famoso Caderno B. Durante 11 anos dirigiu o Instituto Moreira Salles. Desligou-se da instituição cultural em 2020.