Crônicas por detrás da crônica

Avenida Beira Mar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, 1960. Foto de José Medeiros. Coleção José Medeiros/ Acervo Instituto Moreira Salles.

Contra uma fartura de evidências, volta e meia aparece alguém dizendo que a crônica morreu. E nem é de hoje essa conversa. “A defunta, como vai?”, ironizou Otto Lara Resende há quase trinta anos – e foi mais fundo ainda, ressuscitando uma enquete realizada duas décadas antes sobre a suposta falecida. Ele próprio cronista de mão cheia (cabe aqui o empoeirado clichê), o escritor, mineiramente, houve por bem, houve por mal não meter a sua na cumbuca. Teria sido ótimo conhecer a sua avaliação, porém Otto limitou-se a sintetizar o que disseram, em 1972, alguns dos melhores cronistas então na ativa – Fernando Sabino, Rachel de Queiroz, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues e Carlos Drummond de Andrade. Ah, sim: também Rubem Braga, que na enquete reagiu, você vai ver, com modos inconfundivelmente bragueanos.

Teria sido interessante saber o que pensava José Carlos Oliveira, já amplamente conhecido e reconhecido naquele começo da década de 1970. É possível que tivesse reprisado então declarações amargas que havia destilado alguns anos antes. “Não dou valor à literatura”, dissera numa crônica em dois capítulos, – “Exame de consciência” e "Exame de consciência (2)" –, em abril de 1962. Para sua surpresa e indisfarçado orgulho, tempos depois veio a saber que havia em Curitiba um rapaz que levava no bolso, aonde fosse, um espandongado recorte daquele ácido escrito, para reler sempre que a alma lhe sangrasse. A notícia levou Carlinhos a escrever “O búzio”, crônica na qual, da boca pra fora ou da boca pra dentro, ele reitera um desapego a seus escritos, que não se dá ao trabalho de guardar. “Vou largando as minhas páginas pelo caminho”, conta, “como a lesma vai deixando no canteiro a sua baba.” Mas agora admite: aquele velho escrito, fruto de um momento em que “tudo parecia escuro”, tinha servido “para iluminar ao menos um coração”, o coração daquele moço de Curitiba. “Não tenho vivido em vão”, reconheceu Carlinhos.

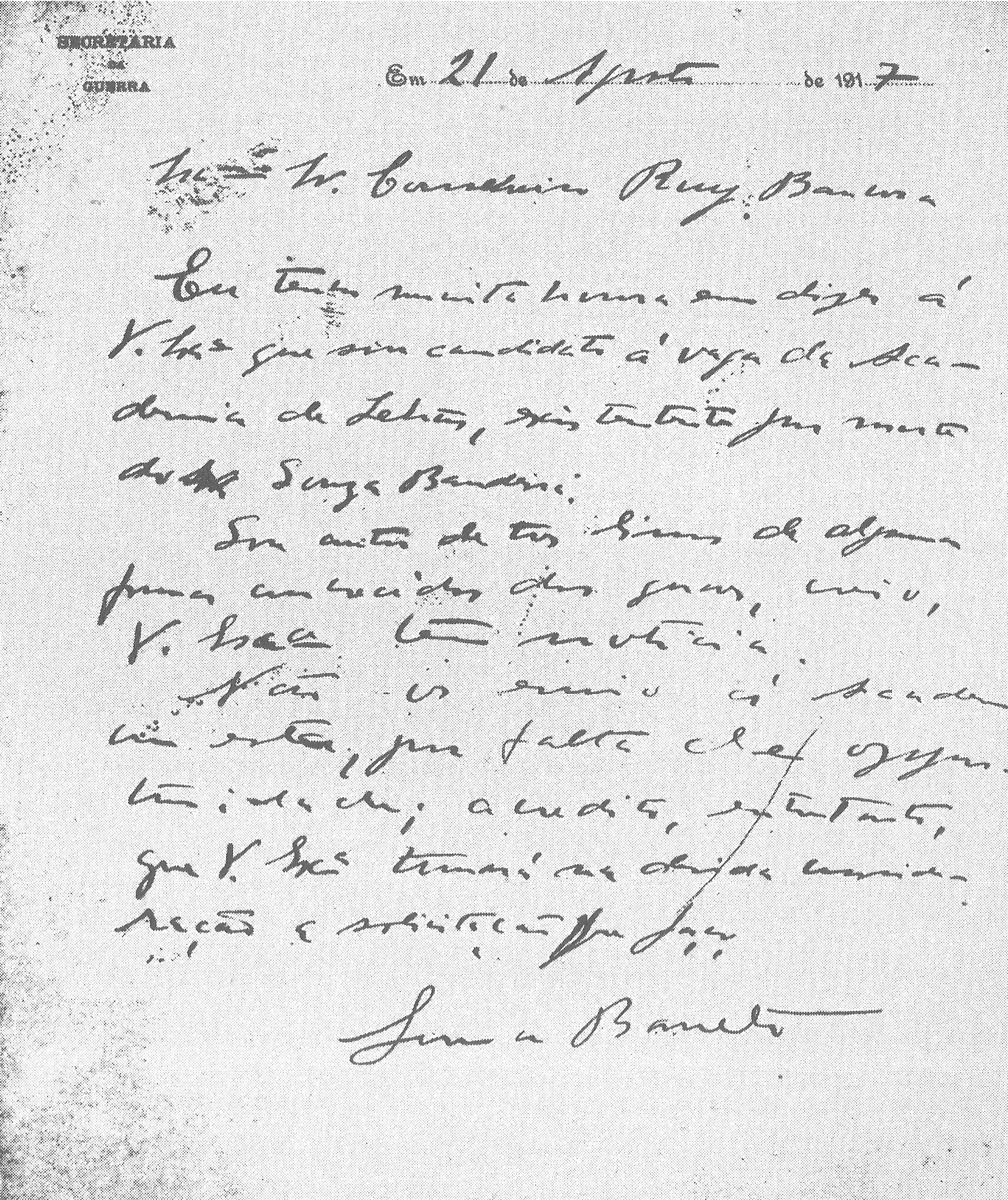

É possível que também Lima Barreto não guardasse seus recortes, e teria para isso um bom motivo: num tempo em que textos de imprensa chegavam às oficinas em manuscritos, sua caligrafia não facilitava o trabalho dos tipógrafos, o que frequentemente resultava em desastres impressos. “Esta minha letra...”, deplorava ele. Considerava-se “um homem que pensa uma coisa, quer ser escritor, mas a letra escreve outra coisa, asnática”. Alguém aconselhou que escrevesse à máquina, coisa então bem rara, mas o Lima não gostou da ideia de recorrer a “um desses desgraciosos aparelhos”, o que além do mais o obrigaria a dupla jornada: escrever “à pena” para em seguida catar milho num teclado. O fato é que, ao se ler no jornal, ele tinha “vontade de chorar, de matar, de suicidar-me”. Os erros na transcrição de seus garranchos eram “abutre que me devora diariamente a fraca reputação e apoucada inteligência”. Em desespero de causa, lança um olhar pragmático em direção à moça que, a seu lado no trem, tem no colo um caderno recoberto de bela caligrafia. Casar-se com ela seria, devaneia o Lima, uma solução para o seu problema. Boa ideia, de fato, em se tratando do autor de garatujas como as do texto aqui reproduzido – bilhete a Rui Barbosa, no qual comunica sua candidatura à Academia Brasileira de, sem trocadilho, Letras.

Terá a Águia de Haia conseguido decifrar a caligrafia do pretendente, cronicamente derrotado – não por isso, imagina-se – em suas várias investidas na ABL?

Para Rubem Braga, em atividade já na Era da Datilografia, era outra a dificuldade: seu incomparável talento se via a cada vez desafiado na hora de rechear o seu espaço no jornal ou na revista. Muito enganado está quem acha que escrever crônica “não dá trabalho”, esclarece o mestre em “Casal”, enquanto vai cutucando e abandonando temas ótimos, como quem fuçasse numa gôndola de supermercado – até finalmente se deter naquele par de namorados, tão entretidos um no outro que nem ligam para a chuva noturna a desabar sobre eles. Aos 21 anos, quando já se apresentava como “o velho Braga”, ele enfrentou uma crise de falta de assunto especialmente aguda e, exasperado, foi ao extremo de rogar praga contra quem insistia em ler o que, sabe Deus a que custo, naquele instante ia pingando de seus dedos – mas o fez com tanta graça que poucos leitores terão conseguido largar “Ao respeitável público” antes do ponto final. Em “Clima”, ao falar da escrita, Rubem deplora o abismo entre o homem antigo, visto a gravar na pedra “sua mensagem de beleza”, e o de hoje, tantas vezes incapaz de deixar gravado “um pouco de si mesmo”, seja no jornal ou nas paredes.

Rubem Braga, ao lado de Paulo Mendes Campos, é um dos personagens de Fernando Sabino em “O estranho ofício de escrever”, na qual se revelam suados bastidores da batalha que costuma ser a produção de uma crônica, ainda quando para nós a prosa soe como coisa gostosamente copiada da tela de um teleprompter. Quantos leitores poderão desconfiar, por exemplo, da grave decisão de dois mestres de recauchutar crônica velha, ou até, em momento de inspiração zero, recorrer ao outro para que lhe ceda alguma “crônica usada”.

Paulo Mendes Campos, em “Vaidades e uma explicação”, está atento a armadilhas no caminho do cronista, frequentemente assediado por esperançosos autores de alguma coisa, os quais, sequiosos de elogios por escrito, buscam suborná-lo: “Põem uma tal doçura angustiada no olhar que o nosso espírito crítico falece, o nosso desejo de destroçar o fulano se transforma em ternura”, deplora Paulo. Para não falar, acrescenta ele em “Crônica informativa”, naqueles que o assediam com puxões de orelha, cobrando, por exemplo, textos mais” informativos” – como se a substância da crônica devesse ser, como no jornalismo, a informação.

Também Rachel de Queiroz se dizia vítima de cobranças – entre elas, a suposta obrigação que teria um cronista de ser imparcial. “O distinto público desculpe”, rebate a escritora em “O direito de escrever”, e deixa claro que não abre mão “do direito de opinar, e opinar errado, inclusive”. Não estava disposta, igualmente, a agradar o leitor a qualquer custo, ainda que a submissão a ele lhe garantisse sucesso – quando menos, para não vir a tornar-se prisioneira desse sucesso.

A crônica por detrás da crônica tem outra boa ilustração em pelo menos um escrito de Antônio Maria (que, por sinal, chegaria aos 100 anos de idade no próximo 17 de março.) Depois de uma noite especialmente bem dormida, ele desperta num hotel em Petrópolis, onde se hospeda também Rubem Braga, e saem os dois a errar, no melhor sentido do verbo. Ao cabo de finas e divertidas reflexões em “Amanhecer no Margarida’s”, ele se volta para nós e, ufa, conta a que vem esta deleitosa crônica, das melhores de sua lavra, matando-nos de inveja também do bem-bom de que naquele dia desfrutava com o Braga na Serra Fluminense: “É assim, leitor, que os vossos escravos se refazem, para que não vos falte o pão do espírito.” Lamentavelmente, não é sempre que se pode dispor de tão boa paisagem & companhia – e eis que o Maria, em "O néscio, de vez em quando", depois de nos envolver na sua habitual prosa boa, pede desculpas por estar divagando sobre si mesmo: “É que escrevo muito direitinho”, justifica, “quando descrevo o néscio intermitente que existe dentro deste homem”.